岭南文化作为中国最具原创性的几大地域文化之一,其主要渊源在于海洋文化的最早发育,在于它最早开拓和发展中国海上丝绸之路网络的主线“南海丝绸之路”,而深刻影响其文化的各个领域。明末清初著名学者屈大均说,“且广东之地,天下尝以岭海兼称之”,不仅在于其地理,更因其海洋文化的发达。“岭海文化”应视为本地域文化被“天下”认可的文化主概念。岭海文化在空间构成上分为五个文化区域:广府文化、潮汕文化、客家文化、桂系文化和海南文化。国内外一般认为广府文化是岭南文化的主体,其依据也在于其海洋文化对中国乃至世界之贡献。梁启超在《世界史上广东之位置》中也以“天下”论“广东之为天下重”,其名言“广东非徒重于世界,抑且重于国中矣”。理据也是最早和主要由广府人开拓的海上交通贸易和文化交流之长期辉煌历史。笔者认为广府文化是中国海洋文化典型代表,海洋文化是贯穿广府文化的主线。其积淀深厚博大,本文只能举要者盼窥全豹。

广府及方言

“广府”称谓,不少人认同“广府一词始见于《明史·地理志》”。梁启超以外域的海洋文化资料,结合当时广州作为“全世界之重镇”的海外贸易盛况综合考证,将广府称谓提前至唐代。“(附言)阿剌伯人所著书,以西历851 年出版,名为《梭里曼(Soleiman)旅行记》者,内载当时中国最大口岸曰Khanfou。近世欧美学者,多以杭州附近之澉浦当之,虽哈士亦云然。日本坪井九马三氏,以《唐书·逆臣传》记黄巢陷广州事,与彼旅行记所记之年月相比较,知其确为广州而非澉浦,断定Khanfou,字为‘广府’之译音云。按坪井氏说,信也。吾粤人至今犹呼广州为广府。当时舍广府外,无他地足以呈此盛况,又可断言也。”

此论给人广州市等同“广府”之印象,须予辨析。汉元封五年(前106年),“因改交州为广州。此广州之始也。”三国吴黄武五年(226年),分设交州和广州,广州辖南海、苍梧、郁林、高梁四郡,州治番禺(今广州市),四郡土地已含今两广大部,构成今广府文化区域的大体轮廓。南朝梁武帝“置广州都督府”,隋文帝“置广州总管府”,这些都可能是唐代“广府(Khanfou)”作为习称舶往海外的根源。五代梁时南汉国“以广州为兴王府”;宋帝昺置广东路,“升广州为翔龙府”,都是人们习称“广州府”并简称“广府”之渊源。现代港澳老辈仍习惯称广州为“广府”或“省城”,但却清楚今广州市只是其政治经济中心,并不等于广府。然而梁氏从海外反舶Khanfou,亦为海洋文化一趣事。

广府地域一个决定因素是方言的覆盖面。广府民系的通行方言为汉语粤方言,俗称广府话、白话,因以广州话为标准方音又称广州话。现代粤方言是长期文化融合的成果。在汉文化进入之前,属壮侗语系的古越族语言已存在很长时间。秦统一岭南后,主要居住在南海郡的南越族人与中原、楚地及其他外地移民,经过长时间互相交流,充分融汇南越族语和中原古汉语成分,发展出现今之粤语方言。最迟在西汉时,南海郡已有越语(粤语)。史载西汉惠帝时入仕朝廷的番禺人张买“鼓棹为越讴,时切讽谏”。汉代扬雄所编《方言》收入至今广府方言仍沿用的一些字词,如“睇(看)”字。

粤方言与海外贸易及文化交流关系甚密,如在贡舶贸易与市舶贸易长期并存中,“水货”“磅水”“水客”之类词语在民间产生。水货特指私舶从海上偷运来的商品,20世纪80年代南方沿海大量走私,水货成为流行语,权威汉语词典始收入。广府话结合了大量海外语汇,构成其区别于国内其他民系方言的一大特色。汉唐始,随着印度、阿拉伯、波斯等地商人进入广府,其方言和宗教经典的大量音译词夹杂在粤语中,如三国时开始出现的“舶”字应为外来语。孟加拉语,言航海有隔舱Kapal,泰米尔语、爪哇语、马来语皆同,均指代海船,看来是南海交通贸易的舶来品。以后唐宋元分别设市舶使、司、提举司,均出此。16世纪初葡萄牙人率先叩关,引发西方早期殖民者涌入广府,海外语言也大量进入粤语。澳门形成“中华拉丁”的文化特色。广府方言受英语的影响更显著。“菲林”(film)、“波”(ball)、“贴士”(tips)、“泡打粉”(powder)、“晒士”(size),历史都比较长。一些单词作为构词素产生了众多的复合词,如“波”构成波赛、靓波、波鞋等复合词。一些像是粤方言中土生土长的词亦有其海外文化底蕴,如“茶煲”是英语trouble的音译,其麻烦、棘手、令人头痛等意,与广府话“煲”所含很久、慢慢熬、拖延等意相吻合,堪称妙译。

族群、民系与地域

方言覆盖与族群的融合又有紧密联系。广府民系的族群渊源较为清晰。先秦时期越人广泛分布在今中国江苏、浙江、安徽、江西、福建、广东、广西、湖南诸地和越南红河三角洲北部地区,《汉书·地理志》注云:“自交趾至会稽七八千里,百越杂处。各有种姓。”因部落众多,以百名之。史载有扬越、勾吴、于越、东越、闽越、夷越、瓯越、南越、西瓯、骆越、山越、夔越等。其中,南越、骆越、西瓯分布于岭南地区。南越族分布于今两广一带,是广府民系主要族属,但在粤西南和桂东南操粤语方言的人口中也有少部分是西瓯和骆越的后代。南越不仅是族群名,因分布地广,又用于泛指岭南地区。《庄子·山木》云:“南越有邑焉,名为建德之国。”《通典·古南越》曰:“自岭而南,当唐虞三代,为蛮夷之国,是百粤之地,亦谓之南越。”广府民系形成是汉越文化长期融合的历史成果。在《岭南文化》(广东人民出版社,1993年版)中我提出岭南文化分为五个时期:独立发展期、百越文化圈期、汉越文化融合期、中西文化碰撞期、走向现代化时期,修订本作了补充论证。汉越文化融合期从秦统一岭南到明清之交中西文化碰撞全面展开,历两千余年,通过历史上向岭南移民的四次高潮,南越族与汉人通婚等因素,最终形成汉民族中的广府民系。

广府民系中还有不少海外人种及其杂交的后代。汉代杨孚所著《南裔异物志》记载“齿及目甚鲜白,面体异黑若漆,皆光泽。为奴婢,强勤力”的“甕人”,是由海外买来的黑奴。清初屈大均记载:“独暹罗、满剌伽诸番,以药淬面为黑,犹与古儋耳俗同。予诗‘南海多玄国,西洋半黑人’谓此。予广盛时,诸巨室多买黑人以守户”,广府向有“万国衣冠,络绎不绝”之美称。黄巢农民军占领广州城时,这里已是世界宗教齐集之地。居住于广州的阿拉伯人、波斯人、犹太教徒和基督教徒有12 万多人。《萍州可谈》记载北宋元祐年间外商经济力量强大,以致皇帝宗女下嫁于广州蕃坊刘姓“老外”,后引出争产官司。宗女都能娶,老外娶百姓女子自当寻常。南宋岳珂《桯史》记载:“番禺有海獠杂居。其最豪者蒲姓,既浮海而遇风涛,惮于复反,乃请于其主愿留中国以通往来之货。主许焉。”这个蒲氏家族是客居广州的阿拉伯、大食人中的首富。这些移民与本地人通婚或交配,生出不少混血儿。近代始,广府最先进入中西文化碰撞期,混血儿也是全国之最。其突出表现在澳门,葡萄牙人与中国、日本、马来亚、印度甚至非洲人通婚或私通所生而留于澳门的后代统称“土生葡人”,人数众多构成一独特种群。内地称广府人“多元杂烩”有其道理。

在岭南五民系和广东三民系中,广府民系人口最多。全世界广府人约7000万,分布于岭南的广府人约5100万,其中广东约3800万,广西约1300万人。其在陆地上分布范围也最广,主要集中于广东中部(含香港和澳门)、西南、北部及广西东南一带。北靠五岭之主脉大庾岭,东南至南海,地形复杂,有山区地带、起伏不平的丘陵台地、珠江三角洲平原和漫长海岸线。其生态系统可用“岭﹢海﹢江﹢北回归线”加以概括。上引屈大均“且广东之地,天下尝以岭海兼称之”,也点出了广府民系的地域生态特征。广府民系与珠江关系甚密。现代所言珠江水系,是西江、北江、东江和珠江三角洲诸江河整个水系的总称,在珠江三角洲诸河汇集,从虎门、蕉门、洪奇门、横门、磨刀门、鸡啼门、虎跳门和崖门等8大分流水道入海。主要干流以西江、北江为主,于佛山市三水区思贤滘汇合进入珠江三角洲水网。这大抵也是广府民系的主要分布区域或称核心地带。其中西江上“广西贵港―广州―香港”这条岭南水运大动脉所在区域是广府民系人口密集区,广府文化主要特色于此集中表现。考察广府民系地域分布及其文化应跳出只重陆地的传统狭义理解,将“海上国土”南海包含在内,更广义的理解还应包括开拓南海丝绸之路并向世界各大洋拓展的先民及其后裔。现代约2000万广府后裔分布于世界各洲,海洋这一因素在广府民系文化研究中万难忽视。

因海而重于世界

研究广府文化,视野的转换十分要紧。当局限于中国地图和传统农业文化的视角,广府及其所属岭南处于大陆的边缘,五岭阻隔,“崎岖岭表,朝廷以羁縻视之;而广东亦若自外于国中。故就国史上观察广东,则鸡肋而已”。但当我们将视野从中国地图扩展到世界全图时,广府在大陆边缘、五岭之南便不重要,站在太平洋西岸的形象却凸显出来。这一视野产生视觉的震撼:珠三角俨然处于“世界中心”的位置。南海东朝地球第一大洋太平洋,沿北回归线东至美洲中部的墨西哥,一马平川无陆地阻隔;从珠江口向南通过东南亚然后往西可折向南亚次大陆、西亚、非洲和欧洲;向南直行则达澳洲。这几条路线连起来看,珠江口是世界航路的一个近乎中心的节点,而这正是广府民系的核心地带。法国年鉴派大师布罗代尔通过详细考察15 至18 世纪世界城市发展,认为“可能世界上没有一个地点在近距离和远距离的形势比广州更优越”。如果说地理位置决定文化有失偏颇,生态系统决定该地域人们的实践及其文化创造则能更全面准确地概括文化的形成和发展。广府先民顺应“岭﹢海﹢江﹢北回归线”自然生态开展的实践,决定了在“古代―近代―现代”时间维度上,海洋实践一直是主导的因素,海洋文化是贯通广府文化发展的主线。

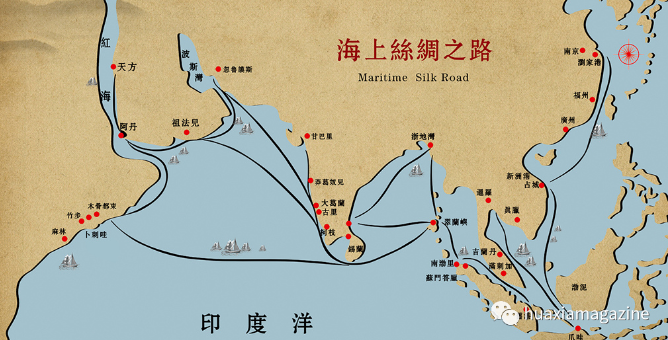

▲岭南油画家陈铿的《十三行清明上河图》

广府文化作为岭海文化的主体,因海洋文化的发达而重于世界。集八大出海口和众多优良港湾的珠江口是南海的咽喉,也是世界进入中国的咽喉。屈大均说:“自广州视之,崖门西而虎门东,西为西江之所出,东为东、北二江之所出,盖天所以分三江之势,而为南海之咽喉者也。”这在古代社会尤为重要,它孕育了中国联通世界的以南海为起点的海上丝绸之路,简称“南海丝路”,这是中国海上丝绸之路网络的主线。它有四个发展阶段:新石器时代晚期到秦汉之交的“南海商路”;汉代“汉武航线”;唐宋“广州通海夷道”;明代郑和七下西洋。海上丝路鼎盛期的“广州通海夷道”是东西方交通贸易和文化传播的重要孔道,成为闻名世界的中世纪国际航线。梁启超据高楠顺次郎氏所拟唐代定期航线表认为,六条航线“皆集中于广东,广东之为天下重可想矣”。以广府先民为主体的海洋文化对世界文明做出了巨大贡献。广州通海夷道是中国、印度、东南亚和阿拉伯各国共同开辟的,他们以印度洋―南海为中心展开了频繁的海上交通和贸易活动。有学者认为其发展至13世纪前,已在环印度洋世界(IOW)形成了“以东方为中心”的“第一个全球性经济体系”,这促使后来的西方人急于寻找通往富裕东方的航路,18世纪以欧洲为中心的“全球经济体系”才得以形成。这一过程中,“广州通海夷道”及其延伸,都是沟通这些体系的重要纽带和桥梁,“Canton”因此成为世界海洋交通贸易最为响亮的文化品牌。

通过“南海海上丝绸之路”,中国输出的华夏文明促进了沿线各国乃至欧洲的发展,改变了世界的面貌。岭海向外输出了先进的石器、丝绸和陶瓷,甚至中国的礼制文明等,更为突出的贡献是,中国四大发明的罗盘针、火药、造纸术和活字印刷术,其第一之贩卖场都是广东,阿拉伯人在广东买去后再经十字军东征而传入西方。这一传输地集中在广府,特别是广州和南海。如果我们理解中国四大发明对人类文明的贡献之巨,理解它们是西方国家后起富强之源,广府文化对世界的贡献便凸现眼前。

因海而重于中国

纵观中国历史,有一个从重土到重海的缓慢过程;文化重心从内陆逐渐向沿海转移的过程;从四海均衡向南海为重心的发展过程。近代前,北边三海各地域被中央限制在通朝鲜、琉球、日本,南海贸易则天地广阔,地位日重,被视为中国对外之咽喉。20 世纪前后上海崛起只是很短时期的一个特例。南海交通和贸易中,广府又处于南海之咽喉,南海丝路的不断开拓,使广府在全国地位不断提高。秦始皇南征百越,其一路“处番禺之都”,为“利越之犀角、象齿、翡翠、珠玑”。其时广府之番禺已是海上奇货集中之所,以海外通商著名的都会。《史记·货殖列传》介绍九个著名都会,《汉书·地理志》列七都会,番禺均居其一。《唐书·黄巢传》载其据广州后提出不再造反的条件是当广州节度使,得不到批准原因在于“南海市舶利不赀,贼得之益富,而国用乃屈”。梁启超对此评价曰:“然则广州之影响于国家财政者,可想矣。”唐名相张九龄《开凿大庾岭路序》陈述修路理由:“而海外诸国,日以通商,齿革羽毛之殷,鱼盐蜃蛤之利,上足以备府库之用,下足以赡江淮之求。”这与梁启超的判断“自宋以前,以广东之交通,而一国食其利”,相互印证了广府对中央财政的巨大贡献。宋元两代,广府特别是广州海外贸易在中国均处于中心地位,宋时与50多个国家有通商及政治关系,元代更达140多个,有“天子南库”“天子外府”之称。明清闭关为主,但均有独留广州一口通商的阶段,广府在中国地位更为显赫。

广府海洋文化对古代中国的巨大影响,突出的还有两方面。

一是世界文化主要通过这里输入。海外奇珍异物、农作物等物质文化常首先登陆广府,再向以北沿海地域和内陆地区传播。张九龄“下足以赡江淮之求”之语便说明,其时东海仰仗广府进口及转运海外物资和商品,海外贸易并不发达。精神文化上,世界各大宗教从海路进入中国多于广府登陆。梁启超曾列举大量“自西方输入中国者”。学术上的首先输入如历算、外语、医学、近代科学与技术等。宗教上,回教“苏哈巴以教主之父行,初至广东,其为最初传入者甚明”,“耶稣教”之“景教”,“迦特力教(即罗马旧教)”之奥代理谷教士(Odoric)、利玛窦(Mattio Ricci)等,“婆罗的士坦教(即新教)”之摩利逊(R.Morrison),佛教的达摩之于广州谓之西来初地。

二是广府对中国制度文化的影响,这突出表现在历代中央对广东都有“政策性偏爱”,各朝外贸体制改良或改革总在广府先行先试,此影响延续至现代。从唐代市舶使制、宋代市舶司制、元代市舶提举司制,明中期,由屯门海域的南头形成“南头体制”,发展出中葡贸易的“澳票制”,再上升为“广中事例”,这一整套与贸易转型相适应的管理体制都为中国海外贸易管理提供了体制样板。

随着世界大航海时代到来,先进航海技术普及,中国四海通往世界的条件已相差不大,但近代广府地位却仍在提升。这就不能只从地理位置找原因,而应同时考虑文化积淀及其先进性。文化软实力积淀到一定程度,便成为深刻影响政治、经济和社会发展的“硬”实力。西方早期殖民者选择广府作为基地拓展对华贸易,均有文化的考量。何博传分析葡萄牙人选择珠江口的澳门而不去长江口,鸦片战争英国人不要帝国的心脏而要海上丝路的咽喉,“那正是他们当时聪明过人的地方。因为他们了解,在海上丝路盛期,从珠江口出发的船队,穿过东南亚到欧洲往返,全是粤人天下,竟无欧洲人插足之地”。这就点明了广府开拓海上丝绸之路辉煌文化史的延续性影响。梁启超考察近代广东在世界海运和外贸上的地位认为:“今之广东,依然为世界交通第一等孔道,虽利物浦、纽约、马赛不能过也。”其论据是广州、港澳及珠江三角洲的运力和贸易盛况。近代广东以广府为中心展开了全面而深刻的中西文化碰撞与融合,广泛吸纳了海外文化尤其是先进的西方文化,工商业蓬勃发展,新思潮汹涌澎湃,盛产思想、文化巨子,产生了一大批深刻影响中国政治制度和近代化进程的思想成果和强国举措,它代表当时的先进文化开始海洋文化的“北伐”。

学界十分强调明清广州两度享有“独口通商”地位,未重视20世纪50年代始20多年间的独口通商,即每年的广州出口商品交易会。当时还留出罗湖桥这一狭窄通道,加上香港、澳门的作用,广府实为中国唯一的大门。中国与世界的联系一直没有断绝,对外大门始终未彻底关闭,倚重南海特别是广府,这似乎无可争议。新时期再次凸显广府之于中国对外开放是重中之重。广东率先崛起,最突出和长期的亮点在广府。总设计师选择广东“领先一步”包含着深沉的文化智慧。在漫长海岸线上圈点四个经济特区,三个在广东,两个在广府,深层原因在于广府海洋文化的深厚积淀。这实质上是选择跨入海洋,选择最能迅速融入世界海洋文化时代大潮的文化。事实上经过30多年,发展最快最好的也是广府地区的两个特区及广东四小虎。广府文化的开放性、多元性、兼容性、重商性、务实性等,和远儒性而较少传统包袱、非(封建)规范而能开拓进取,诸多海洋文化精神引领粤人敢为人先,闯入旧体制的众多禁区,创造了无数第一,广东奇迹及广东观念“给人类醍醐灌顶般的冲击和震撼,正成为全球关注的一个热点”。从中华文化大视野看,中华文化已经形成现代文化三足鼎立格局:珠三角为代表的广东文化,京津唐为代表的北方文化,长三角为代表的海派文化。可以说,广府文化为典型的岭海海洋文化已经并将持续影响中国。

广府先民开拓出中国海上丝路的主要航线南海丝路,连通佛教世界、伊斯兰世界、基督诸教世界,连接黄种人、白种人和黑种人,串连从古四大文明到近现代的所有先进文明。现代广府子孙踞三江汇聚之南海咽喉,以“粤人”形象和广东奇迹促进中国与世界的物质、精神文化的交流及发展,使中国大门一直向世界敞开着。他们因此获得“重于世界”和“重于国中”的光荣。海洋文化实在是广府文化最鲜明和突出的精粹。

作者:韩强(广东省人民政府文史研究馆馆员、广东省社会科学院哲学与宗教研究所研究员)

转自: huaxiamagazine